Татьяна Хамзина, аспирант ИГД имени Чинакала СО РАН, главный технолог ООО «Сибгипрошахт»

«Ты видишь, какой ничтожный капитал нужен для самых блестящих результатов!» Е. Баратынский

Большинство шламов были собраны и аккумулированы под открытым небом в шламонакопитель, и к ним не проявлялся интерес. Все эти залежи шламов образовывались как отходы углеобогащения. Часто шламы, складированные в шламонакопителях, имеют лучшие качественные показатели, чем шламы из текущих продуктов. Угольный шлам не является товарным продуктом, который можно продать, не является продуктом, который можно экономически рентабельно транспортировать покупателю.

Проблема обогащения шламов актуальна в связи с увеличением содержания тонких классов в добываемых углях и, следовательно, в угольных шламах. В реальности большинство шламов — топливо для энергетики. В настоящее время в наружных шламовых отстойниках Кузбасса имеется до 32 млн т угольных шламов с зольностью 27,0–56,0 % и влажностью 45,0 %, которые потенциально можно использовать для получения дополнительного товарного угля.

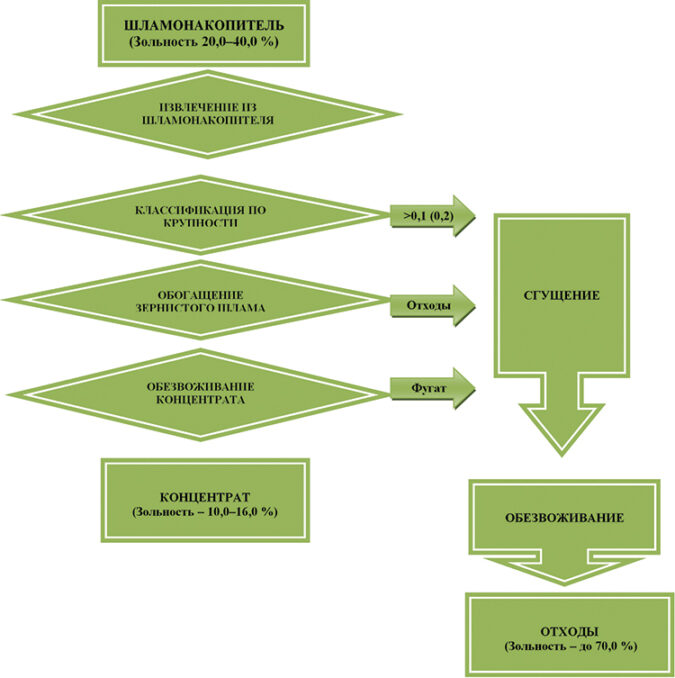

Присутствие в схеме циркулирующих потоков усложняет процесс обогащения шламов и снижает его эффективность. Различия в свойствах обрабатываемых шламов и задач, возникающих при обработке шламовых вод, приводят к тому, что число технологических операций колеблется и схемы обработки шламов построены по-разному. При выборе рационального метода переработки шламов необходимо учитывать физико-химические свойства твердой фазы шламонакопителя и определить его приоритетные зоны для переработки.

При анализе ситового и фракционного состава некоторых шламов Кузбасса установлено, что такие характеристики, как выход, зольность, объемная масса, имеют значительные колебания не только по разным предприятиям, но даже в рамках одного предприятия, одного и того же класса в различных точках шламонакопителей и гидроотвалов. Это связано со многими причинами, и в первую очередь с разделением шлама в свободном потоке по крупности, плотности, что, в свою очередь, связано с наклоном ложа потока, определяющим скорость потока, его глубину, объемом сброса шламов, которые также влияют на скорость и время осаждения и разделения частиц шлама.

Результаты ситового и фракционного анализа дают возможность количественно определить гранулометрические и плотностные характеристики шламов, и это позволяет прогнозировать способ и технологию процессов обогащения, обезвоживания и использования шламов. Поэтому необходимо провести перед разработкой технологической схемы переработки шламов:

• представительное опробование;

• тщательное изучение гранулометрического и фракционного состава шламов в конкретном отстойнике шахты, разреза, обогатительной фабрики.

Анализ шламов большого числа предприятий добычи и переработки углей позволил установить, что имеется несколько основных типов шламов, которые можно классифицировать следующим образом:

Каждый шламонакопитель в зависимости от марки угля требует индивидуального подхода при технологии его использования.

Особенностями технологии переработки угольных шламов из шламовых отстойников, в отличие от обогатительных фабрик, являются:

— высокая зольность извлекаемого материала;

— работа в условиях низкого содержания зернистых частиц, т. к. твердая фаза на 60 % и более представлена частицами мельче 0,05 мм;

— резкие колебания зольности, гранулометрического состава извлекаемого из шламоотстойника продукта, а также марки угля, составляющего его горючую массу;

— необходимость термического обезвоживания полученного концентрата.

Основные требования к аппаратам, применяемым для механического обезвоживания шламов, состоят в следующем:

• устойчивая работа в условиях резких изменений качества и количества поступающего на переработку шлама;

• высокая эффективность улавливания твердой фазы в осадок;

• низкая влажность осадка;

• малые габариты и вес, мобильность.

Подобная технология обогащения угольных шламов позволит выделить из шламонакопителя как минимум 30–40 % концентрата зольностью 10–16 %, который можно использовать не только в энергетических целях, но и в качестве добавки к шихте коксования, т. к. в шламонакопителе складированы отходы обогащения коксующихся углей, и одновременно решить ресурсосберегающие и экологические проблемы.

Экономические анализы показали, что процесс обогащения может оплатить затраты и владельцу шламонакопителя (его эксплуатацию), и обогатительной фабрике. Прибыль от обогащения угольных шламов будет зависеть от цены получаемого концентрата, дохода от него и стоимости процесса обогащения. Должна быть упомянута также проблема цены, по которой владелец шламонакопителя будет согласен продать складированный материал. Перевод шламов в технологически приемлемое топливо позволит не только улучшить экологическую обстановку, но и получить существенный экономический эффект.